特定技能「外食」は人手不足の救世主? メリット・デメリットを徹底比較で導入の不安を解消!

「求人応募がない…」

「採用してもすぐ辞める…」

「シフトが埋まらず店が回らない…」

飲食店の経営者様や担当者様から、このような切実な声をよく伺います。深刻な人手不足は、スタッフの負担増、サービスの低下、機会損失に繋がり、事業継続に危機感を抱く方も少なくありません。この状況を打破する一手として注目されるのが「特定技能」外国人材の活用です。もしかしたらこれまで同業他社の事例や提案を受け、関心をお持ちかもしれません。

しかし、「特定技能って本当にメリットがある?」「外国人人材採用のデメリットやリスクは?」「コストは? 手続きは? 支援内容は?」といった疑問や不安もあるのではないでしょうか。

この記事では、外食業の特定技能制度について、メリット・デメリットを徹底比較します。コストの実態、煩雑な手続きの乗り越え方、言語・文化の壁への対処法、支援義務の詳細と進め方など、知りたい点を掘り下げ、具体的な解決策や注意点を示します。

最後まで読めば、特定技能(外食)導入に関する疑問が解消され、この制度が貴社の人手不足を解決し、持続可能な店舗運営を実現する「確かな選択肢」となり得るか、自信を持って検討・判断できるようになるはずです。貴社の未来への具体的な一歩を踏み出す一助となれば幸いです。

目次

1.なぜ今、外食業で「特定技能」が注目されるのか? 〜深刻化する人手不足の現状〜

外食業の現場では「人が足りない」という声が強まり、求人への反応の鈍さ、採用しても定着しない状況が深刻化しています。これは一部店舗だけでなく、業界全体の切迫した課題です。

この背景から、解決策の一つとして「特定技能」を持つ外国人材の活用に注目が集まっています。なぜ今、この制度が外食業にとって重要なのか?その背景にある厳しい現状を見ていきましょう。

1.1 データで見る外食業の人手不足:有効求人倍率と離職率

公的なデータも外食業の厳しい状況を裏付けています。

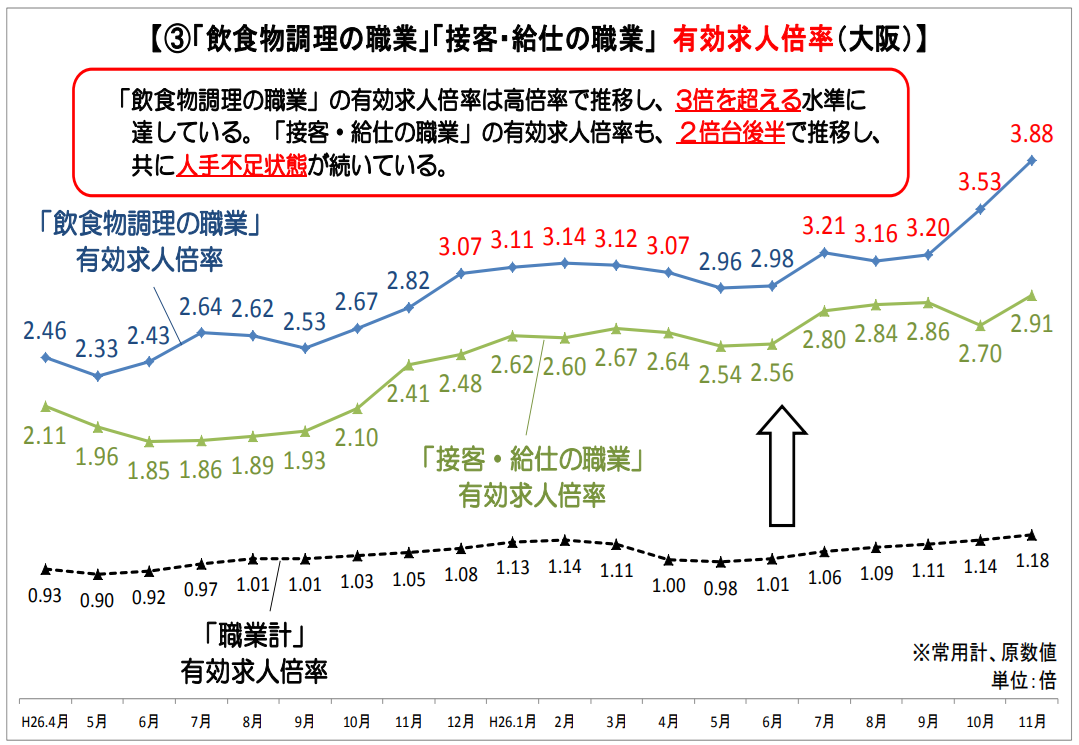

大阪労働局職業安定部の調査によると、外食業を含む「飲食物調理の職業」の有効求人倍率は、全職業平均より常に高い水準です。(H26年11月時点で3.88倍、全職業平均1.18倍を大きく上回る)。この数値が高いほど、人材確保が困難であることを示します。

引用元:https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0108/7512/2712-2.pdf

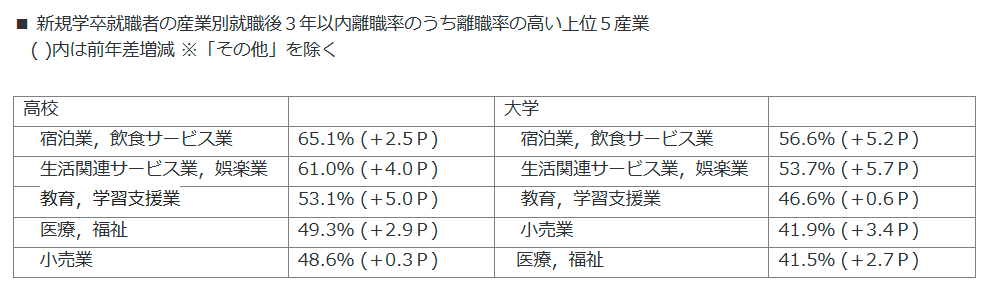

さらに、採用しても定着が難しい点も課題です。新規学卒者の就職後3年以内の離職率は、外食業(宿泊業・飲食サービス業)が他産業より高い傾向にあります。厚生労働省より令和6年10月25日に発表されたデータによると(令和3年3月卒の大学卒で56.6%)。

引用元:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」より

これらのデータは、外食業が「採用が難しく、かつ辞めやすい」という二重の課題を抱えていることを示しています。

1.2 人手不足が引き起こす経営リスク:機会損失、サービス低下、従業員疲弊

人手不足は現場の多忙さだけでなく、経営そのものを揺るがすリスクをはらんでいます。

まず売上機会の損失です。スタッフ不足で満席にできない、提供遅延、営業時間短縮などは、本来得られたはずの売上を逃しています。

次に、サービスの質の低下。少ない人数での運営は従業員負担を増やし、焦りや疲れが接客や調理の質に影響し、顧客満足度低下を招く可能性があります。

そして最も深刻なのは、既存スタッフの疲弊です。慢性的な人手不足は残業増・休暇取得難を招き、心身を疲弊させます。結果、さらなる離職を招き、人手不足が悪化するという負のスパイラルに陥る危険すらあります。

1.3 なぜ日本人採用が難しいのか?:構造的問題と業界課題

日本人採用難の背景には、いくつかの要因が絡み合っています。

一つは、少子高齢化による労働力人口の減少という日本全体の構造的問題です。

加えて、外食業特有の課題として、「長時間労働」「土日祝勤務」「立ち仕事」「賃金水準」といったイメージが持たれやすく、特に若い世代に敬遠されがちです。労働環境改善に取り組む企業も増えていますが、厳しい印象は依然として残ります。

さらに、他産業との人材獲得競争も激化しており、より良い条件を求めて人材が流出しています。

この状況下で、日本人だけで必要な労働力を確保し続けることは、ますます困難になっています。

1.4 解決策としての特定技能:制度創設の背景と目的

こうした厳しい人手不足を解消するため、国が打ち出した施策の一つが「特定技能」です。2019年4月に始まったこの制度は、人手不足が深刻な特定の産業分野(※現在は12分野+α)において、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。

外食業は、まさに「人手不足が深刻な分野」の一つとして、制度開始当初から対象に含まれました。これは、外食業が生活に不可欠なサービスであり、その安定運営が日本経済にとっても重要と国が認識しているためです。

つまり特定技能は、企業が外国人材を活用し、人手不足という課題を解決することを国が後押しする制度なのです。

2.特定技能「外食」とは? 〜制度の基本をサクッと理解〜

ここで改めて、そもそも「特定技能」とは具体的にどのような制度なのか、採用検討にあたり、押さえておくべき基本ポイントを分かりやすく解説しておきましょう。

2.1 在留資格「特定技能」の全体像:創設の目的と対象分野

特定技能は、国内での人材確保が難しい特定の産業分野で、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるため、2019年4月に創設された在留資格(ビザ)です。

主な目的は、日本の労働力不足を補い、企業が即戦力となる外国人材を雇用できるようにすることです。

現在、対象分野は介護、建設、農業など多岐にわたりますが、「外食業」も制度開始当初からの重要な対象分野です。

2.2 特定技能「外食」でできること・できないこと

特定技能「外食」の資格を持つ外国人は、どのような仕事ができるのでしょうか。この制度の大きな特徴は、外食業における幅広い業務に従事できる点です。

【許可される主な業務内容】

- 1.飲食物調理: 仕込み、調理、盛り付けなど

- 2.接客: お客様のご案内、オーダーテイク、料理提供、会計など

- 3.店舗管理: 食材の発注・在庫管理、清掃、衛生管理、他の従業員への指示など

厨房からホール、店舗運営に関わる業務まで、日本人の従業員と同様に多様な役割を担えます。

【関連業務について】

上記の主な業務に付随する形であれば、店舗で使用する食材の簡単な生産、お土産等の物品販売、デリバリー(配達)なども可能です。

注意点:できない業務

以下の点には注意が必要です。

- 関連業務のみは不可

「調理や接客はせず、デリバリーだけ」といった働き方は認められません。あくまで外食業全般の業務が主である必要があります。 - 風俗営業関連は不可

風営法で「接待飲食等営業」と定められる店舗(キャバクラ、バーなど)での就労は一切できません。

※現在、風営法許可店舗での就業可否協議がなされており、可能になれば一部業務を除いて就業可能となる見込み。一部業務とはお酌を行う等の接待行為を示す。 - 他の分野の業務は不可

ホテル内レストラン勤務でも、フロント業務や客室清掃など、宿泊分野の仕事はできません。

業務範囲を正しく理解し、法律の範囲内で活用しましょう。

2.3 雇用形態と期間:「直接雇用・フルタイム」が基本、在留期間は1号で最大5年

特定技能外国人を雇用する際の形態についても、基本的なルールがあります。

- 雇用形態

企業による直接雇用が原則です。派遣やアルバイト・パート(週30時間未満)は認められず、フルタイム(週5日以上かつ年間217日以上、週30時間以上が目安)の正社員または契約社員として雇用します。 - 在留期間(特定技能1号)

最初に取得する「特定技能1号」の在留期間は、更新を重ねて通算で最長5年です。在留期間は1年、6ヶ月、または4ヶ月ごとに更新が必要です。

「5年」という期間は、企業にとっては安定した労働力確保、外国人材にとっては日本での経験蓄積とスキルアップの期間となります。

2.4 特定技能1号と2号の違い:何が変わる?移行のメリットは?

特定技能には「1号」と「2号」があり、外食業では2023年から2号の取得も可能になりました。2号は、1号よりさらに熟練した技能を持つ人材向けの資格です。

【特定技能1号と2号の主な違い】

| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 技能水準 | 一定の専門性・技能 | 熟練した技能(管理職レベルの能力を含む) |

| 在留期間 | 通算で上限5年 | 上限なし(更新許可が必要) |

| 家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |

| 日本語能力 | N4レベル以上(または同等試験) | 外食分野はN3レベル以上が必要 |

| 取得ルート | 試験合格 or 技能実習2号良好修了 | 1号修了後、2号評価試験合格+実務経験(2年以上) |

※上記は概要です。詳細な要件は変更される可能性があります。

特定技能2号へ移行できれば、在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。これは外国人材の生活基盤安定に繋がり、企業にとっては優秀な人材を長期確保できる大きなメリットです。

ただし、2号取得にはより難しい試験合格や、管理者(副店長など)としての実務経験(外食分野は2年以上)及び証明書類(手当額の明細)の提出が必要です。

まずは、「特定技能1号」の制度を正しく理解し、活用することが第一歩となります。

3.特定技能「外食」活用のメリットは人手不足解消だけじゃない!

特定技能の外国人材を受け入れることで、具体的にどのようなメリットが期待できるのでしょうか。

ここでは特定技能「外食」を活用するメリットを多面的に解説し、他の採用方法とも比較しながらその価値を見ていきます。

3.1 メリット①:深刻な人手不足を解消し、安定した店舗運営を実現

最大のメリットは、慢性的な人手不足を解消できる可能性が高いことです。

特定技能人材は原則フルタイム(週5日以上かつ週30時間以上)での直接雇用が基本であり、労働時間に制限のある留学生アルバイトとは大きく異なります。

「急なシフトの穴」「ピークタイムの人手不足」といった日々の悩みが、特定技能人材の安定した就労によって軽減されます。人員が安定すれば、シフト作成の負担が減り、急な欠員による営業時間短縮や臨時休業のリスクも低減できます。

お客様を万全の体制でお迎えできる安心感は、経営者や店長にとって大きな支えとなり、安定した店舗運営の基盤を築く上で、特定技能人材は非常に心強い存在です。

3.2 メリット②:即戦力人材の獲得で教育コストと時間を削減

新人教育にかかる時間とコストは大きな負担です。特に多忙な現場では、十分な指導時間を確保できないこともあります。

その点、特定技能人材は一定の基準を満たしています。外食業の「技能測定試験」と「日本語能力試験(N4レベル以上)」に合格している(一部免除あり)ため、基本的な調理・接客スキルと業務に必要な日本語能力を、採用時点で備えているのです。

※N4は「基本的な日本語を理解できる」レベルで、ゆっくりした日常会話なら大筋を理解できます。

もちろん、店舗独自のルールやオペレーションを教える必要はありますが、未経験者採用と比較して、OJTにかかる時間や手間を大幅に削減できる可能性があります。教育担当者の負担も軽減され、より早く現場の戦力として活躍が期待できる点は、採用・教育に悩む企業にとって大きな魅力です。

3.3 メリット③:幅広い業務範囲で現場の柔軟な対応力を強化

外食業の現場は、調理、接客、清掃、発注など多岐にわたる業務で成り立っており、スタッフには状況に応じたマルチタスク能力が求められます。

特定技能「外食」の人材は、この点でも強みを発揮します。許可されている業務範囲は「飲食物調理」「接客」「店舗管理」と非常に幅広く、これらの業務を偏りなく担当することが求められます(特定の作業に限定されていた技能実習とは異なります)。

例えば、キッチンの状況に応じてホールを手伝ったり、逆にホールの状況に応じて調理補助に入ったりと、店舗の状況に合わせて柔軟に活躍できます。

特定技能人材が幅広い業務を担えれば、日本人従業員は新メニュー開発や顧客対応、育成など、より専門性の高い業務に集中でき、店舗全体の生産性向上にも繋がります。

3.4 メリット④:多様な人材が職場を活性化!新たな視点と価値を創出

外国人材の受け入れは、労働力確保だけでなく、職場全体に良い刺激をもたらし、新たな価値を生むきっかけにもなります。

異なる文化や価値観を持つ人材が加わることで、既存のやり方を見直したり、新しいアイデアが生まれたりします。

例えば、外国人スタッフの母国の食文化を取り入れたメニュー開発、増加するインバウンド客への多言語対応による顧客満足度向上などが期待できます。実際に多言語対応で売上が増加した事例もあります。

また、異なる背景を持つスタッフと働くことは、日本人従業員にとっても異文化理解を深め、国際的な視野を広げる好機です。多様性を受け入れる企業文化が醸成されれば、職場のコミュニケーションが活性化し、従業員のモチベーション向上にも繋がる可能性があります。

3.5 メリット⑤:長期雇用による人材定着と育成投資の効率化(2号移行含む)

採用した人材がすぐに辞める「早期離職」は、採用・教育コストが無駄になるだけでなく、現場の士気にも影響します。

特定技能1号の在留期間は通算で最長5年。これはアルバイト等と比較して、格段に長く安定して働いてもらえる可能性を示します。日本で働く意欲の高い人材が多く、比較的定着しやすい傾向があると言われています。

さらに、「特定技能2号」へ移行できれば、在留期間の上限がなくなり、無期限での雇用も可能になります。2号取得には高いハードルがありますが、企業がキャリアアップを支援し、優秀な人材が2号を取得すれば、まさに企業の「財産」として長期的に活躍してくれるでしょう。

人材が定着すれば、採用・教育コストを長期的に削減できます。企業も腰を据えて人材育成に投資しやすくなり、店舗全体のサービスレベル向上という好循環が期待できます。

3.6 メリット⑥:他の採用方法との比較優位性

特定技能のメリットを他の採用方法と比較すると、その優位性がより明確になります。

日本人正社員との比較

依然として採用困難な状況下で、日本での就労意欲が高い外国人材にアプローチでき、採用の可能性が高まります。(ただし給与水準は日本人と同等以上が必要)

アルバイト(留学生含む)との比較

留学生アルバイトは週28時間以内という労働時間制限がありますが、特定技能にはそれがありません。フルタイムで安定して働いてもらえるため、店舗運営の計画が立てやすくなります。

技能実習との比較

技術移転目的の技能実習と異なり、特定技能は就労目的で、外食業の幅広い業務(調理・接客・店舗管理)を任せられます。より主体的な活躍が期待できます。(ただし、同業種内での転職が可能という点は企業側の注意点)

もちろん、特定技能制度にもデメリットや注意点はあります(次章で詳述)。しかし、これらのメリットを総合的に考えると、人手不足に悩む外食企業にとって、特定技能が非常に有効な選択肢の一つであることは間違いありません。

4.【要注意】特定技能「外食」活用のデメリットと解決策

新しい制度の導入には、メリットだけでなく、注意点や潜在的なリスクも存在します。これらを事前にしっかり理解しておくことが、導入後の「こんなはずではなかった…」を防ぐために不可欠です。

ここでは、特定技能「外食」活用のデメリットとその解決策を具体的に見ていきます。

4.1 デメリット①:採用・運用コストの負担と費用対効果

多くの方が懸念するのがコストです。特定技能人材の採用には、日本人採用とは異なる費用が発生します。

主な費用項目

- 人材紹介手数料

人材紹介会社や海外送出し機関利用時に発生。国内/海外、会社により異なり、数十万円単位が一般的。 - 在留資格申請費用

行政書士や登録支援機関への申請代行依頼費用。数万円~十数万円程度。 - 支援委託費用

後述の「義務的支援」を登録支援機関に委託する場合の月額費用。一人あたり月2万円~4万円程度が相場。 - 渡航費用

海外採用の場合、来日の航空券代など。企業負担が多い(数万円~10万円程度)。 - 住居関連費用

住居初期費用(敷金礼金、保証料等)や家賃補助など。企業負担となる場合あり。 - その他

事前ガイダンス、入国時送迎、健康診断費用など。

これらを合計すると、初期費用だけでも相当な額になります。ケースによっては日本人正社員の採用コストより高くなる可能性も考慮すべきです。

解決策

- 費用対効果の試算

まずコストを把握し、人手不足による機会損失や既存コストと比較検討する。 - 助成金の活用検討

利用可能な国の助成金制度がないか確認する(専門家への相談推奨)。 - 信頼できるパートナー選び

料金だけでなく、サービス内容や透明性、実績を比較し、最適な人材紹介会社や登録支援機関を選ぶ。

ちなみに、私たちM-Vision10では、ミャンマーからの送出機関と日本国内の登録支援機関をグループ内に持つことで中間マージンをカットし、業界最安値水準でのサービス提供を実現しています。

4.2 デメリット②:複雑な申請手続きと書類作成の手間

特定技能の在留資格申請は、手続きが複雑で提出書類も多いです。外国人本人だけでなく、受け入れ企業側の体制を示す書類も求められます。

初めての場合、何から手をつけるべきか戸惑うことも多く、書類不備は審査遅延や不許可のリスクも伴います。

解決策

- 専門家への委託

特定技能に精通した行政書士や登録支援機関に依頼するのが最も確実で効率的。費用はかかりますが、本業に集中できます。 - 手続きの流れの事前理解

委託する場合でも、大まかな流れや期間を把握しておくと、採用計画に役立ちます。

4.3 デメリット③:「義務的支援」の内容と負担

特定技能1号の外国人材を受け入れる企業には、彼らが日本で安定して働き生活できるよう、法律で定められた10項目の「義務的支援」を行う責任があります。

義務的支援の主な内容

- 事前ガイダンス(母国語等で雇用条件・生活ルール説明)

- 出入国時の送迎

- 住居確保・生活契約支援(賃貸契約、銀行口座開設など)

- 生活オリエンテーション(日本のルール、交通機関、災害時対応など)

- 公的手続き等への同行(役所手続きなど)

- 日本語学習機会の提供(情報提供など)

- 相談・苦情への対応(母国語等で対応)

- 日本人との交流促進(地域活動の案内など)

- 転職支援(会社都合離職時など)

- 定期的な面談・行政機関への通報

これらの支援をすべて自社で行うのは相当な負担です。言語能力や幅広い知識、体制が必要となります。

解決策

- 登録支援機関への委託

義務的支援は、登録支援機関に全部または一部を委託可能。多くの企業がこの方法を選択し、専門的サポートを受けています(委託費用が発生)。 - 信頼できる登録支援機関の選定

支援内容、対応言語、費用、実績などを比較し、最適なパートナーを選びましょう。

M-Vision10では、採用からこれらの義務的支援、さらには入国後のフォローアップまで、ワンストップで、かつ母国語(ミャンマー語)でのサポートを提供しています。

4.4 デメリット④:言語・文化の壁によるコミュニケーション課題

特定技能人材は日本語N4レベル以上ですが、ネイティブ並みではありません。N4は「基本的な日本語を理解できる」レベルであり、複雑な指示や微妙なニュアンスの理解、込み入った質疑応答は難しい場面が多いと考えられます。業務指示の誤解、意思疎通の齟齬、お客様とのトラブルなどの可能性があります。

また、文化や習慣、価値観の違い(時間感覚、上下関係、宗教上の配慮など)から、予期せぬ摩擦が生じることもあります。

解決策

- 「やさしい日本語」の活用

短く分かりやすい言葉で話す。社内研修も効果的。 - 視覚的なツールの活用

マニュアル等に写真やイラストを多く使う。 - 翻訳ツールの導入

スマートフォンアプリなどを活用。 - 多言語対応

簡単な母国語での声かけや、多言語対応可能なスタッフ配置。

ミャンマー語の挨拶例

・はじめまして、どうぞよろしく(トゥィヤーダ ワンダァバーデ)

・おはようございます(ミンガラー ナナキンバッ)

・こんばんは(ミンガラー ニャァネイ キンバッ)

・おやすみなさい(アナァ ユウバードォ メー)

・さようなら (トワ ド メーノー)

・ありがとうございます(チーズゥ ティンバーデ)

・どういたしまして (ケイサー マシバー ブゥ) - 異文化理解研修の実施

日本人従業員向けに相手国の文化を学ぶ機会を設ける。 - メンター制度の導入

日本人スタッフが相談役となり、仕事や生活面をサポート。

4.5 デメリット⑤:早期離職・転職のリスクと定着への課題

特定技能は技能実習と異なり、同業種内での転職が可能です。より良い条件や環境を求め、他社へ移る可能性は常にあります。

外食業は元々離職率が高い傾向があり、労働条件への不満、人間関係、ホームシックなどが離職要因になり得ます。育成した人材の早期離職は企業にとって大きな損失です。

解決策

- 魅力的な労働条件の提示

法令遵守はもちろん、可能な範囲で良い条件(給与、福利厚生、休日、キャリアパス等)を提示。 - 良好な人間関係の構築

国籍に関わらず誰もが働きやすい、風通しの良い職場環境を構築(差別・偏見は厳禁)。 - 定期的な面談と相談体制

悩みを聞き、早期に問題を発見・対処。母国語での相談窓口も有効。 - 適切な評価制度

頑張りが正当に評価され、昇給・昇格に繋がる仕組みでモチベーション向上。

4.6 デメリット⑥:法令遵守とコンプライアンスリスク

特定技能外国人材の受け入れには、各種法令の遵守が必須です。

遵守すべき主な法令等

- 労働基準法

労働時間、休憩、休日、残業代など(日本人と同様)。 - 入管法

認められた業務範囲の遵守、不法就労助長の禁止、在留カード確認の徹底。 - 報酬

同じ業務の日本人と同等以上の報酬。 - 社会保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険への加入義務。 - 食品産業特定技能協議会への加入義務(外食業の場合)。

法令違反は罰則や受け入れ停止のリスクがあります。「知らなかった」では済みません。

解決策

- 専門家への相談

不明点は社会保険労務士や行政書士等に相談。 - 最新情報の確認

関係省庁のWebサイト等で常に最新情報をチェック。 - 社内コンプライアンス体制の整備

法令遵守意識を高め、適切な管理体制を構築。

ここまでデメリットと解決策を見てきました。コスト、手続き、支援、コミュニケーションなど、乗り越えるべきハードルは確かに存在します。

しかし、これらの課題は事前の理解と適切な対策で乗り越えられます。むしろ、真摯に向き合うことが、外国人材との良好な関係構築と長期的な成功の鍵となります。

次章では、特に気になる「コスト」の詳細・「結局いくらかかるのか?」について、具体的な費用内訳を詳しく見ていきます。

5. 結局いくらかかる?特定技能「外食」採用コスト

特定技能外国人材の採用には、大きく分けて「初期費用」と「ランニングコスト」の2種類の費用が発生します。

※ここで示す金額は、採用ルート(国内在住者か海外か)、利用する事業者、サポート内容等で大きく変動するため、あくまで一般的な目安として参考にしてください。公定価格ではなく、民間企業のサービスに基づく相場観です。

5.1 初期費用:採用決定から入社までに必要なコスト

採用決定から入社までに主にかかる費用です。

人材紹介手数料

- 人材紹介会社や海外の送出し機関を利用する場合に発生。

- 国内在住者採用より、送出し機関への支払いも含む海外採用の方が高くなる傾向。

- 相場:採用者の年収の20~30%程度、または数十万円の固定額など様々。海外採用では送出し機関手数料含め合計50万円を超えることも。

在留資格申請費用

- 特定技能ビザ申請手続きの代行費用。

- 行政書士や登録支援機関への依頼が一般的。

- 相場:10万円~20万円程度。

渡航費用

- 海外採用の場合の日本への航空券代など。

- 企業負担が義務ではないが、人材確保のため企業負担が多い。

- 目安:数万円~10万円程度(出発国・時期による)。

初期住居費用

- 外国人材の住居確保(社宅用意、賃貸契約サポートなど)に伴う費用。

- 賃貸の場合、敷金、礼金、前家賃、保証料、火災保険料など。

- 目安:数万円~十数万円単位(地域・物件による)。企業がどこまで負担するかは要検討。

事前ガイダンス費用

- 義務的支援の一つ。雇用条件等の事前説明費用(企業負担義務あり)。

- 外部委託の場合、1回あたり数万円程度の場合あり。

健康診断費用

- 在留資格申請に必要な健康診断費用(原則、企業負担)。

【概算シミュレーション】国内採用 vs 海外採用の初期費用比較

仮に、人材紹介手数料30万円、申請代行15万円、渡航費8万円、初期住居費10万円、事前ガイダンス・健康診断等で5万円かかると仮定した場合、

- 国内採用の場合:約50万円~ (紹介料 + 申請費 + 住居費 + その他)

- 海外採用の場合:約68万円~ (紹介料 + 申請費 + 渡航費 + 住居費 + その他) + 送出し機関手数料

※上記はあくまで一例。特に海外採用は送出し機関手数料が加わり、総額100万円近くになる可能性も。

5.2 ランニングコスト:雇用継続に必要な月々・年間のコスト

雇用を継続する上で、毎月または毎年発生する費用です。

給与・賞与

- 同じ業務の日本人と同等以上の報酬が義務。

- 目安:月給20万円台前半~後半程度(地域・経験による)。賞与は社内規定に基づき日本人と同様に。

社会保険料(企業負担分)

- 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険への加入必須。

- 給与額に応じた企業負担分が毎月発生。

登録支援機関への委託費用

- 義務的支援を委託する場合の月額費用。

- 相場:一人あたり月額2万円~4万円程度(年間24万円~48万円)。

住居費補助

- 企業が家賃の一部を補助する場合に毎月発生。

在留資格更新費用

- 特定技能1号は1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新が必要。

- 専門家への更新手続き依頼費用。

- 相場:1回数万円程度(年間4~8万円程度の可能性)。

日本語教育費用(任意だが推奨)

- 義務的支援(学習機会提供)に加え、企業が研修費用を負担する場合。

- コミュニケーション円滑化や定着促進に有効な投資。

【概算シミュレーション】月額・年間のランニングコスト試算(給与・賞与・社会保険料を除く)

仮に、登録支援機関への委託費月額3万円、在留資格更新費用年間6万円とすると、

- 月額:約3万円~

- 年間:約42万円~ (3万円 × 12ヶ月 + 6万円)

※これに毎月の給与・賞与、社会保険料、家賃補助等が加わります。

5.3 コスト削減のポイントと注意点

コスト負担が大きいと感じるかもしれませんが、抑えるポイントや注意点があります。

- 助成金・補助金の活用可能性

国や自治体の制度を確認(専門家への相談推奨)。要件が複雑な場合あり。 - 紹介会社・登録支援機関の料金比較

複数社から見積もりを取り、サービス内容と費用を十分に比較検討。 - 安さだけで選ぶリスク

費用は重要だが、安さだけを追求するのは危険。サポート不足や追加費用、支援の質が低いと早期離職に繋がり、結果的にコスト増になる可能性も。信頼できる実績とサポート体制を確認することが重要。

特定技能の採用には確かにコストがかかります。しかし、事前に正確に把握し計画すれば、過度な不安は解消できます。これらのコストを、人手不足解消、売上向上、安定運営を実現するための「未来への投資」と捉える視点も重要です。

ここでM-Vision10の強みをお伝えします。

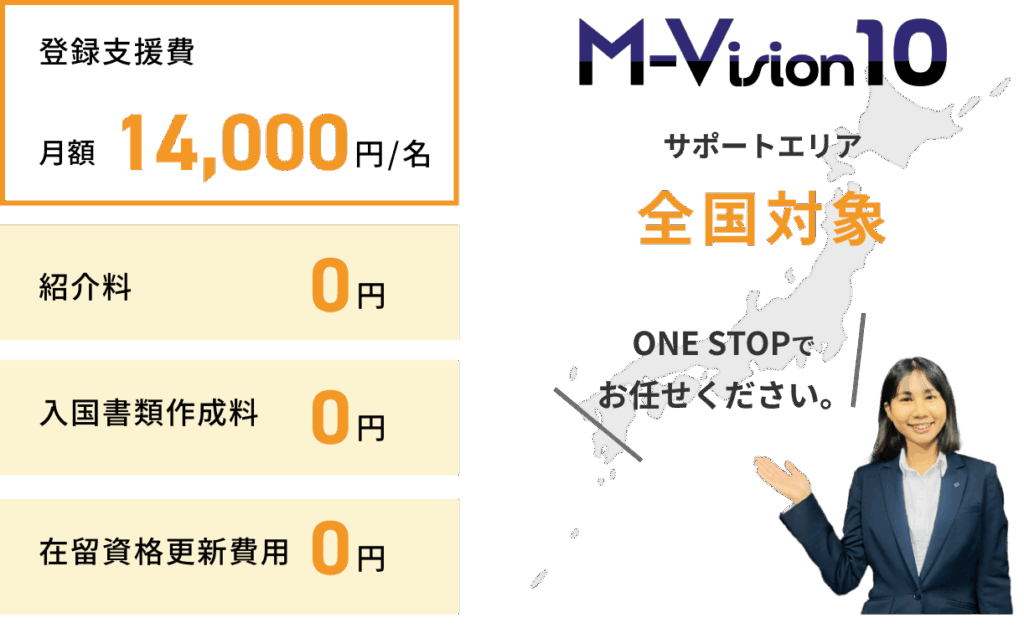

私たちM-Vision10は、ミャンマーの送出し機関と日本の登録支援機関をグループ内で運営。中間マージンをカットし、初期費用0円を実現。月々の登録支援費用も業界最安値水準の月額14,000円/名から。外食業特化し、ミャンマーに日本語学校も設立しているため人材の「質」にも自信があります。

特定技能「外食」導入の不安を解消! M-Vision10が貴社の課題解決を強力サポート

特定技能導入のメリットは理解できても、デメリットやコスト、複雑な手続きや支援の負担に大きな不安を感じていませんか?

そんな外食業の皆様の悩みを解決するのが、外食業専門の特定技能ミャンマー人材紹介・登録支援サービス「M-Vision10」です!

M-Vision10は、採用から定着までワンストップでサポート。貴社の人手不足解消と持続可能な店舗運営を強力に後押しします。

なぜM-Vision10が選ばれるのか?

M-Vision10は、ミャンマー人材採用力No.1を誇るSEISIN GROUPが運営する、外食業に特化したサービスです。

ミャンマー現地に送出機関(SEISIN GENERATIONS CO.,LTD)、日本国内に登録支援機関(株式会社セイシン・コンピタンス・サポート)をグループ内に持つことで、採用から入国後の支援まで、一気通貫のサポート体制を実現しています。

M-Vision10ならではの3つの強み

①圧倒的な採用力(質の高い人材を確保)

ミャンマー第二の都市マンダレーに拠点を置くことで、10万人以上の豊富な登録者の中から、外食業に適した真面目で優秀なミャンマー人材を厳選。他社では難しい地方人材へのアクセスも可能です。

②業界最安値水準の価格(コスト負担を大幅軽減)

初期費用0円!紹介料・申請代行費・更新料も無料! 必要なのは月額14,000円/名の登録支援費用のみ。グループ内一貫体制で中間マージンを徹底カットし、圧倒的な低価格を実現しました。

③安心のワンストップサポート(手続き・支援の負担を解消)

煩雑なビザ申請、入国前の日本語・マナー教育、そして入国後の義務的支援(住居確保、各種手続き、生活相談など)まで、全てお任せいただけます。365日、日本語・ミャンマー語での対応が可能なので、言語や文化の壁の心配もありません。

【料金比較】圧倒的なコストパフォーマンスをご覧ください!

| M-Vision10 | A社 | B社 | C社 | D社 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 登録支援料 (月額) | 14,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 25,000円 |

| 資格更新料 (1年) | 0円 | 70,000円 | 50,000円 | 57,000円 | 0円 |

| 紹介料 | 0円 | 400,000円 | 300,000円 | 0円 | 400,000円 |

| 入国書類作成料 | 0円 | 100,000円 | 100,000円 | 80,000円 | 700,000円 |

| 初期費用合計 | 0円 | 590,000円 | 400,000円 | 259,000円 | 1,100,000円 |

| 5年間総額 | 840,000円 | 2,070,000円 | 2,100,000円 | 2,587,000円 | 2,600,000円 |

※スクロールできます。

※ミャンマー側への送出し機関手数料、紹介料等も発生しません。

※入国時片道渡航費、住居初期費用、初期備品準備、入国時送迎費用は別途企業様負担となります。

M-Vision10は、初期費用が一切かからず、月々の登録支援費用も業界最安値水準。5年間の総額で見ると、他社と比較して大幅なコスト削減が可能です!

M-Vision10の導入事例

【株式会社タケノ様】深刻な人手不足を解決!M-Vision10で安定した店舗運営を実現

慢性的な人手不足で営業時間短縮を余儀なくされていたが、M-Vision10導入後、シフトが安定し店舗がフル稼働。売上も回復!

【株式会社 ジェイシーシー様】人手不足を解消!M-Vision10でミャンマー人材の戦力化に成功

従来の採用方法ではコストと時間がかかっていたが、ミャンマー人材採用に切り替え、人材不足を解消。真面目な人材が活躍し、定着率も向上!

【有限会社 飛天様】人手不足のラーメン店を救った、即戦力のミャンマー人材

採用してもすぐ離職する状況だったが、採用したミャンマー人材がわずか1ヶ月で即戦力に。人件費削減と店舗運営の安定化に貢献!

まとめ:特定技能「外食」導入を成功させ、持続可能な経営を実現するために

本記事では、外食業における特定技能制度のメリット、デメリット、そして気になるコストについて詳しく解説してきました。

確かに、導入にはコストや手続き、支援義務といった乗り越えるべき課題もあります。しかし、深刻な人手不足という大きな壁に直面する外食業にとって、特定技能は現状を打破し、持続可能な経営を実現するための有効な一手となり得ます。

成功の鍵は3つです。

- 正確な理解

メリット・デメリット双方を正しく把握し、自社にとって本当に必要かを見極める。 - 盤石な受け入れ体制

法令遵守はもちろん、外国人材が安心して長く働ける環境を主体的に整え、改善し続ける。 - 信頼できるパートナーとの連携

複雑な手続きや専門的な支援は、実績のある登録支援機関等に任せ、自社は本業と人材育成に集中する。

多くの課題は、事前の準備と適切な対策、そして信頼できるパートナーとの協力によって乗り越えることが可能です。

特定技能の導入を具体的に検討されるなら、まずはこの記事で得た情報を社内で共有し、その上で専門家(登録支援機関など)に相談してみることを強くお勧めします。自社の状況に合わせた具体的なアドバイスを得ることで、導入への道筋が明確になるはずです。

特定技能制度は、人手不足解消だけでなく、貴社の持続的な成長を後押しする力となります。この情報が、貴社の未来への一歩に繋がることを願っております。

↓↓↓まずは資料ダウンロードから↓↓↓

よくある質問

Aはい。ご紹介する候補者は全員、特定技能試験と日本語能力試験N4以上に合格しています。一部N3レベルの候補者もおります。

A寮の初期費用や備品、入国時の片道渡航費、入国時送迎費用などは、受け入れ企業様にご負担いただいております。

Aはい。日本人の正社員と同様に、社会保険、労災保険、雇用保険に加入する必要があります。

Aはい。労働基準法をはじめとする日本の労働関連法が適用されます。日本人従業員と同一労働同一賃金となります。

A同一労働同一賃金が適用されるため、同職種・同役職の日本人従業員と同等以上の賃金設定が必要です。

A特定技能1号の在留期間は最大5年です。ただし、特定技能2号に移行すれば、在留期間の上限なく就業を継続できます。

Aはい。一人当たりの居室面積が7.5㎡以上であることなど、規定がございます。詳しくはご相談ください。

Aいいえ。日本人従業員と同じ就業規則を適用してください。

A介護施設の一部で採用可能です。具体的な施設の種類については、お問い合わせください。

A原則として、企業ごとの採用人数に制限はありません。ただし、建設業と介護業は一部制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。

制度以外に関するよくある質問

A日本語能力試験N4レベル以上に合格しています。一部N3レベルの候補者もおり、日本語学習にも意欲的です。M-Vision10では、さらに日本語能力を高めるためのサポートも行っております。

A採用前にミャンマーで受講する日本語学校の授業料は、M-Vision10が負担します。日本での日本語学習サポートについては別途ご相談ください。

Aはい、可能です。同じ宿舎から複数の店舗へ出勤することも可能です。

A特定技能は転職可能な在留資格のため、失踪や短期転職のリスクは存在します。M-Vision10はミャンマー人材の定着支援に注力し、リスク軽減のサポートを提供。受け入れ企業様も、面談やキャリアアップ支援などで良好な関係を築き、定着率向上に努めていただくことが重要です。

A宗教上の理由などで食事制限のある候補者もいます。事前にご相談いただければ、適切な対応をさせていただきます。

AM-VISION10では第一面談を通過した方の中から採用予定人数に対して2倍から3倍の候補者を準備します。男性女性ともに平均してその程度の倍率での面接となります。

↓↓↓まずは資料ダウンロードから↓↓↓